Defiende el Dharma, que el Dharma te defenderá. | धर्मो रक्षति रक्षितः

Mahābhārata, Vanaparva: 313

|

|

Antes que los ojos del científico, necesitamos los ojos del poeta para mirar a una religión (y una cultura) que no excluye a las otras ni se presume como la única verdadera, y que sin embargo es la única de las religiones de la antigüedad que (conviviendo junto a las de Egipto y Mesopotamia) continúa hoy viva y representa la tercera fe más extendida en el mundo contemporáneo. Sin ser hiperbólicos, podemos asegurar que sus símbolos e ideas, han permeado desde hace miles de años al arte, a la filosofía y a las costumbres humanas.

En el vasto teatro de imágenes donde Oriente ha cifrado su meditación sobre el enigma del Ser, la tradición hindú se alza como una de las más complejas y profundamente simbólicas expresiones del espíritu humano. No es una religión en el sentido occidental del término, ni una filosofía meramente especulativa: es una liturgia de lo absoluto encarnada en formas, en signos, en gestos rituales que abren, para quien sabe leerlos, la puerta secreta a lo eterno.

Lo que habitualmente designamos con el término «hinduismo» es, en rigor, una constelación vastísima de fenómenos culturales, filosóficos y religiosos que tienen su origen en la península índica —o Indostán— y sus alrededores. Esta región, en la que parecería que cada ser humano porta una religión distinta, alberga sin embargo una intuición subyacente de unidad metafísica que atraviesa sus múltiples manifestaciones. Este horizonte espiritual abarca los territorios que hoy conocemos como India, Pakistán, Afganistán, Bangladesh, Sri Lanka, Maldivas, Bután y Nepal, y proyecta su influencia —durante sus momentos clásicos de mayor irradiación— hacia Birmania, Tailandia, Camboya, Indonesia, Malasia, el Tíbet y otras regiones transhimaláyicas. La impronta de las culturas índicas, sin embargo, no se limita al ámbito geográfico asiático: su resonancia puede rastrearse, de forma quizá más soterrada pero no menos decisiva, en las matrices simbólicas de las culturas preclásicas del Mediterráneo, y resurge, transfigurada, en las corrientes estéticas y filosóficas del romanticismo europeo. Así, lo que llamamos hinduismo no constituye una religión en sentido estricto, sino un universo sapiencial en el que lo mítico, lo ritual, lo metafísico y lo artístico se entrelazan en una arquitectura espiritual de asombrosa continuidad y pluralidad.

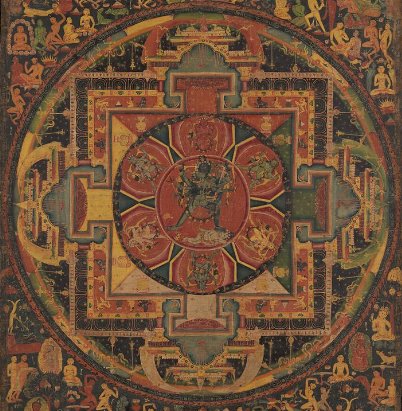

Este seminario se propone adentrarse en ese bosque de símbolos vivos, donde cada figura es un espejo que refleja lo inmanifestado. A través de la geometría sagrada del yantra, del loto que encierra en sí mismo el misterio de la creación y del triángulo invertido que alude al descenso de lo divino en lo fenoménico, el hinduismo no representa: revela.

Este seminario se propone adentrarse en ese bosque de símbolos vivos, donde cada figura es un espejo que refleja lo inmanifestado. A través de la geometría sagrada del yantra, del loto que encierra en sí mismo el misterio de la creación y del triángulo invertido que alude al descenso de lo divino en lo fenoménico, el hinduismo no representa: revela.

Aquello que en la modernidad se ha aglutinado bajo el rótulo de «hinduismo» —categoría acuñada por historiadores de las religiones, pero adoptada también por numerosos estudiosos y practicantes contemporáneos como marcador identitario— no constituye una religión unitaria en el sentido teológico occidental, sino más bien una compleja red de tradiciones sapienciales, litúrgicas y filosóficas que comparten una raíz metafísica común. Entre estas tradiciones sobresalen el brāhmaṇadharma (o brahmanismo védico), el vaiṣṇavadharma (culto devocional a Viṣṇu y sus avatāras), el śaivadharma (centrado en Śiva como principio absoluto) y el śāktadharma (devismo o culto a la Śakti como poder primordial), las cuales se sostienen en diversas escuelas filosóficas (darśanas) que han estructurado la reflexión espiritual a lo largo de los siglos.

Entre estas, destacan el Sāṅkhya —dualismo cosmológico entre Purusha y Prakṛti—, el Nyāya —sistema lógico y epistemológico—, el Vaiśeṣika —metafísica atomista y realista—, el Yoga clásico de Patañjali —que operacionaliza la liberación a través de la disciplina del cuerpo y la mente—, la Mīmāṃsā —hermenéutica ritualista de los Veda— y, de modo sobresaliente, el Vedānta, especialmente en su vertiente Advaita, donde se afirma la no dualidad radical entre ātman (alma individual) y brahman (realidad absoluta).

Estos sistemas no operan en el vacío, sino que se despliegan en formas vivas a través de literaturas y prácticas como los Āgamas, los Tantras, los Sūtras, los Stotras (himnos devocionales) y los Smṛtis, que articulan una continuidad tanto mitológica como jurídica (Dharmaśāstra), y que dan forma a una visión integral de la existencia humana.

El Sanātana Dharma, no designa una ortodoxia cerrada, sino una corriente de sabiduría ancestral donde lo mítico, lo metafísico y lo estético convergen. En su seno, lo visible es siempre alegoría de lo invisible, y el símbolo no es decoración, sino encarnación. El pensamiento hindú no discurre: contempla. No afirma: sugiere. No impone: evoca.

Esta tradición reconoce una serie de disciplinas que permiten armonizar el ser humano con el cosmos y conducirlo hacia la liberación, entre las que se cuentan: japa (repetición de mantras), bhakti (devoción amorosa), jñāna (conocimiento metafísico), yajña (rito sacrificial o acción ritualizada), dhyāna (meditación profunda), tapas (ascetismo transformador), prāṇāyāma (regulación de la energía vital a través de la respiración), āsana (posturas corporales en el yoga), satya (veracidad), dharma (acción justa conforme al orden cósmico), artha (prosperidad legítima y sentido de propósito), kāma (armonización del deseo en su dimensión estética y ética), śānti (paz interior), prema (amor trascendente), y finalmente mokṣa (liberación del ciclo de renacimiento). Estas prácticas, lejos de ser meras técnicas, son expresiones encarnadas de una cosmovisión que ve en lo divino no un ente lejano, sino la sustancia misma del ser, cuya realización plena constituye la más alta vocación humana.

A partir de este horizonte doctrinal y simbólico, emerge también —como una flor que abre sus pétalos en medio del mismo humus espiritual— la tradición budista. Aunque el budismo se haya afirmado, desde sus inicios, como una vía distinta al ritualismo védico y a ciertas nociones metafísicas del brahmanismo, su surgimiento en el siglo VI a. C. constituye una reformulación interna del Sanātana Dharma. Su lenguaje simbólico, sus nociones de karma, saṃsāra, liberación (nirvāṇa) y su uso contemplativo de formas geométricas —como los mandalas y las ruedas del dharma— deben entenderse no como un corte, sino como una transformación deliberada de aquella matriz común que dio origen a múltiples vías de liberación espiritual en el ámbito índico.

En nuestras sesiones, examinaremos cómo el símbolo —como diría Ananda Coomaraswamy, compañero de esta misma travesía— no es invención sino descubrimiento. Estudiaremos el modo en que lo absoluto se proyecta en el lenguaje visual, fonético y geométrico, y cómo el alma humana puede, al sumergirse en tales estructuras, reconocerse como parte del ritmo cósmico.

El presente seminario propone un acercamiento riguroso y contemplativo a la tradición simbólica del hinduismo, no como un mero compendio de imágenes religiosas, sino como un sistema orgánico de conocimiento, donde cada figura, forma y gesto ritual remite a estructuras ontológicas, cosmológicas y metafísicas de gran profundidad.

Desde la noción de Sanātana Dharma —el «Orden Eterno»— hasta la articulación de sus símbolos en geometrías devocionales como el yantra y el mandala, abordaremos las matrices visuales, fonéticas y arquetípicas que sostienen una de las cosmovisiones más antiguas y sofisticadas de la humanidad.

El curso se inscribe dentro del campo de la Hermenéutica Simbológica General, entendida como disciplina transversal que permite descifrar los lenguajes simbólicos en tanto manifestaciones de una sabiduría transhistórica. En este contexto, el hinduismo ofrece un repertorio inagotable de formas sagradas que conjugan arte, mito, número y teología en una estructura coherente del mundo.

A lo largo de nuestras sesiones, exploraremos las correspondencias entre símbolo y realidad, entre imagen y verdad, en textos y tradiciones como los Veda, las Upaniṣad, el Tantra, el Śivaísmo y la iconografía devocional. Prestaremos especial atención a la gramática de la forma —triángulos, lotos, círculos, cruces, cuadraturas— como vías de meditación y revelación.

La simbología del universo cultural que hoy denominamos hinduismo no puede comprenderse sin una inmersión en la totalidad orgánica de su historia, sus linajes mítico-históricos, sus principios metafísicos y sus formas fenomenológicas. Esta simbología no es un mero conjunto de signos decorativos, sino la expresión visible de un orden invisible que se ha manifestado a lo largo de milenios, desde los refugios paleolíticos de Bhimbetka —donde los primeros trazos humanos ya contienen intuiciones cosmogónicas— hasta los debates contemporáneos sobre la génesis genográfica del subcontinente.

La simbología del universo cultural que hoy denominamos hinduismo no puede comprenderse sin una inmersión en la totalidad orgánica de su historia, sus linajes mítico-históricos, sus principios metafísicos y sus formas fenomenológicas. Esta simbología no es un mero conjunto de signos decorativos, sino la expresión visible de un orden invisible que se ha manifestado a lo largo de milenios, desde los refugios paleolíticos de Bhimbetka —donde los primeros trazos humanos ya contienen intuiciones cosmogónicas— hasta los debates contemporáneos sobre la génesis genográfica del subcontinente.

La continuidad simbólica se extiende desde los vestigios neolíticos de Mehrgarh hasta los complejos urbanísticos de la civilización del Indo en Mohenjo-Daro, Harappa, Dholavira y Lothal; desde las aguas sagradas del Indo y el Brahmaputra hasta la liturgia sonora de los Veda y las cosmogonías sistematizadas en los Purāṇa; desde la épica titánica del Mahābhārata y el Rāmāyaṇa hasta las sutilezas doctrinales del Vedānta y los desarrollos tántricos.

A través de esta extensa cronología espiritual, se entrelazan las civilizaciones indoarias y las raíces autóctonas bhāratīya, en las que el linaje de los dioses antiguos —los Ādityas, los Maruts, los Rudras— dialoga con los dioses mayores del panteón puránico. Se articulan genealogías sagradas como el linaje solar (Sūryavaṃśa, descendiente de Manu) y el linaje kashyapiano, del sabio Kaśyapa, del que emergen los ṛṣi, las Diti, los Dāitya, los Nāga, los Deva y los Asura, expresando tensiones arquetípicas entre luz y sombra, forma y disolución.

El devenir político de Bhārata tampoco es ajeno a este tejido simbólico: desde los dieciséis grandes reinos (Mahājanapadas) hasta la síntesis cultural de la dinastía Gupta; desde el esplendor satavájana —testimonio de un dharma regionalizado— hasta el impacto traumático del dominio colonial británico, cada fase histórica porta en sí una reinvención del símbolo y una relectura del orden sagrado. Así, el símbolo hindú es una escritura del tiempo, una mitografía que trasciende lo histórico sin jamás abandonarlo.

Pocas mitologías en el mundo exhiben la vastedad, complejidad y refinamiento simbólico de la tradición hindú. En ella confluyen nombres, cifras, arquetipos, relatos, doctrinas y cantos que desbordan cualquier sistema cerrado. Más allá de la religión o cultura en la que hayamos sido formados, esta matriz mítica constituye, si no nuestra madre, al menos una anciana tutelar de nuestra conciencia simbólica: una figura arquetípica cuya memoria, alojada en lo profundo del inconsciente colectivo, es indispensable para reconstruir nuestra propia genealogía espiritual (frecuentemente escondida en nuestro inconsciente).

Francisco de Paula Nieto

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|